공연: 아우슈비츠 강제수용소 해방 81주년 추모 행사「Vertonte Gedichte jüdischer Dichterinnen」(유대인 여성 시인들의 시에 붙인 노래)

장소: 독일 NRW 지역, 부르크하우스 비엘슈타인(Burghaus Bielstein)

시간: 2026년 1월 21일(19:00–20:30)

‘시’가 무대가 된 추모 프로그램

2026년 1월 27일은 아우슈비츠 강제수용소 해방 81주년이 되는 날이다. 이에 맞춰 독일 NRW 지역 비엘/비엘슈타인(Bielstein, Wiehl)에서는 추모 행사가 기획되었고, 행사는 2026년 1월 21일(19:00–20:30) 진행되었다.

공연의 제목은 「Vertonte Gedichte jüdischer Dichterinnen」(유대인 여성 시인들의 시에 붙인 노래)이며, 작곡가•리트 작가•시인 게르노트 블루메(Gernot Blume)와 그의 아내 줄리 스펜서(Julie Spencer, 디지털 프로젝션/시각 작업)가 공동으로 만든 프로그램이었다.

공연은 부르크하우스 비엘슈타인(Burghaus Bielstein, Burgstraße 9, 51674 Wiehl)에서 열렸으며, 주최는 Freundeskreis Wiehl/Jokneam e.V., 협력 기관으로는 Konrad-Adenauer-Stiftung과 Katholisches Bildungswerk Oberbergischer Kreis가 참여했다.

도시의 정적: 도착 순간부터 시작된 ‘거리 두기’

공연에 앞서 도시에 도착했을 때, 비엘슈타인은 조용했다. 수요일 오후의 거리에는 사람의 움직임이 많지 않았고, 문을 닫은 가게도 적지 않아 커피 한 잔을 마실 곳을 찾는 일조차 쉽지 않았다. 하지만 그 고요는 불편함이 아니라, 오히려 이 행사가 다루려는 기억의 방식을 (과장 없이, 한 걸음 물러서서, 침착하게) 먼저 보여주는 분위기였다.

비엘의 공기 또한 얇고 서늘했으며, 바람이 거칠지는 않았지만, 해가 기울 무렵 체감 온도는 빠르게 내려갔다. ‘환영’이라기보다 ‘거리 두기’에 가까운 공기 속에서, 도시는 소리로 기억을 호출하지 않았다. 대신 이미 준비된 침묵이 공연을 기다리고 있었다. 화려한 동선이나 큰 표식 대신, 목적지만 또렷이 남아 있었다.

건물 앞에 가까워질수록 사람들의 말소리는 자연스럽게 낮아졌고, 그 변화는 누군가의 지시에 따른 것이 아니라 공간이 요구하는 태도처럼 보였다. 공연은 아직 시작되지 않았지만, 이미 ‘어떻게 들어야 하는가’는 조용히 제안되고 있었다.

장소가 가진 시간: 부르크하우스 비엘슈타인(Burghaus Bielstein)

공연 장소인 부르크하우스 비엘슈타인(Burghaus Bielstein)은, ‘오늘의 프로그램’만을 담는 그릇이 아니라 자기 자신의 시간을 가진 공간이었다. 이 건물은 18세기 초, 대략 1720년경에 세워진 것으로 안내된다. 자료에 따르면, 당시 이 일대(오늘의 비엘슈타인)에서 훔부르크(Homburg) 측의 관료였던 산림•광산/지역 행정 책임자 크리스티안 슈미트(Christian Schmidt)가 여러 토지를 매입하고, 1720년 무렵 ‘Burghaus’를 건립한 것으로 서술된다.

그래서 그날, 관객이 이 건물로 걸어 들어간다는 것은 단지 ‘공연장에 입장한다’는 동작이 아니었다. 오래된 벽과 구조가 품고 있는 느린 시간 속으로 들어가, 그 위에 또 하나의 기억이 덧씌워질 자리를 마련하는 일이기도 했다. 이런 장소에서 ‘홀로코스트, 전쟁, 추방, 이주’라는 주제를 다루는 시가 노래로 옮겨지는 일은, 무대를 화려하게 꾸미는 방식이 아니라—시간이 켜켜이 쌓인 건물 자체가 이미 하나의 증언이 되게 하는 방식에 가깝다. 관객은 공연장에 ‘입장’한다기보다, 오래된 시간 속으로 ‘들어가’ 앉게 된다.

이 공연의 핵심: 형식과 선택, 그리고 다수의 여성 언어

이 공연의 핵심은 무엇보다도 ‘형식’에 있었다. 게르노트 블루메(Gernot Blume)는 시를 노래하기에 앞서 설명하는 음악가다. 그는 말로 먼저 시의 배경을 제시하고, 피아노로 그 말의 여백을 만들며, 마지막에 목소리로 시를 올려놓는다. 이 순서는 우연이 아니다.

그의 피아노와 목소리는 감정을 앞세우지 않는다. 비극을 즉각적으로 자극하는 호소 대신, 기억이 놓일 자리를 먼저 마련하는 태도에 가깝다. 그래서 관객은 ‘느끼기’ 이전에 ‘알게’ 되고, ‘알게’ 된 다음에야 비로소 ‘느끼게’ 된다. 블루메는 각 곡을 연주하기 전에, 시인의 생애와 시가 쓰인 역사적 조건을 간결하게 설명했다.

이 설명은 음악을 보조하는 해설이 아니라, 이 노래가 어디에서 왔는지를 밝히는 행위였다. 그 결과, 노래는 감정의 즉각적인 폭발이 아니라 증언의 전달로 자리 잡았다. 음악은 무언가를 대신 말하지 않았고, 말과 함께 책임을 나누어 지고 있었다.

음악적으로도 이 공연은 단일한 양식에 머물지 않았다. 일부 곡은 미리 작곡되어 암보된 형태였고, 일부는 즉흥 연주에 가까운 자유를 지녔다. 아코드 진행은 기능화성에 묶이지 않았으며, 아토날적 음향과 마이크로톤이 자연스럽게 등장했다. 때로는 서양 현대음악의 어법이라기보다, 가멜란이나 한국 전통 악기에서 들을 수 있는 미분음의 감각을 떠올리게 했다. 이 불안정하고 열려 있는 음향은, 시가 태어난 세계—안정된 조성이나 종결을 허락하지 않았던 세계—와 맞닿아 있었다.

여기에 줄리 스펜서(Julie Spencer)의 디지털 프로젝션은 또 하나의 중요한 축을 이뤘다. 그의 시각 작업은 시를 해석하지 않았으며, 이미지들은 특정 의미를 강요하지도, 감정을 지시하지도 않았다. 대신 시와 음악이 지나가는 동안, 기억이 잠시 머물 수 있는 시각적 공간을 조성했다. 이 덕분에 관객은 수동적인 감상자가 아니라, 스스로 생각하고 머무를 수 있는 주체로 남을 수 있었다.

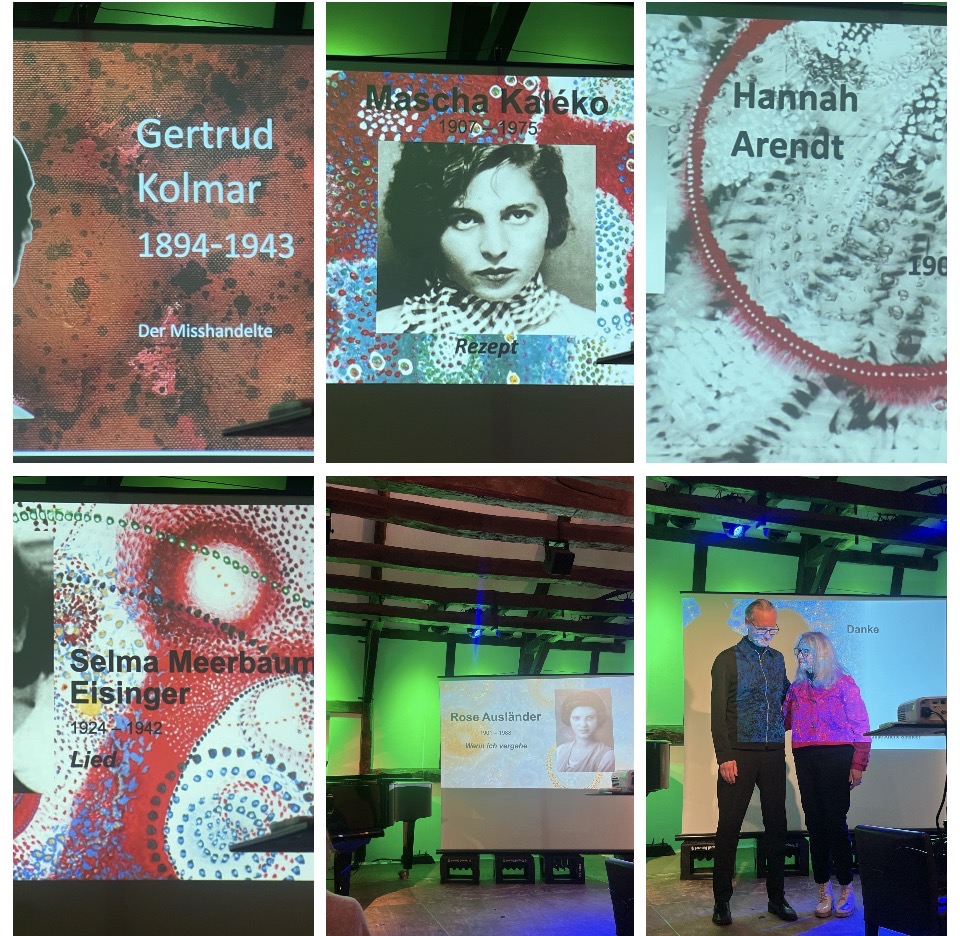

이날 무대에 호출된 이름들 역시 이 형식과 깊이 연결되어 있다. 넬리 작스(Nelly Sachs, 1891–1970), 게르티 슈피스(Gerty Spies, 1897–1997), 로제 아우슬렌더(Rose Ausländer, 1901–1988), 힐데 도민(Hilde Domin, 1909–2006), 일제 아이힝어(Ilse Aichinger, 1921–2016), 엘제 라스커-슐러(Else Lasker-Schüler, 1869–1945), 다그마어 닉(Dagmar Nick, 1926–), 게르트루트 콜마르(Gertrud Kolmar, 1894–1943), 마샤 칼레코(Mascha Kaléko, 1907–1975), 젤마 메어바움-아이징어(Selma Meerbaum-Eisinger, 1924–1942), 한나 아렌트(Hannah Arendt, 1906–1975).

이들은 하나의 목소리로 정리되지 않는다. 누군가는 신에게 항의하는 언어를 끝까지 붙들고 있었고, 누군가는 일상의 문장 속에 생존의 흔적을 기록했으며, 또 다른 누군가는 감정의 파동을 넘어서 사유의 문법으로 시대를 통과했다. 중요한 것은, 이 공연이 그 서로 다른 결들을 ‘하나의 이야기’로 다듬어 관객에게 건네는 방식을 택하지 않았다는 점이다.

오히려 각각의 언어가 지닌 온도와 리듬, 침묵의 밀도를 지우지 않은 채 그대로 병치함으로써, 우리가 익숙하게 기대하는 통합적 서사—결국에는 어떤 의미로든 정리되고 수렴되는 이야기—가 얼마나 쉽게 기억을 도식화하는지를 역으로 드러냈다. 기억이 몇몇 ‘대표 이름’으로 환원되는 순간, 추모는 이해의 과정이라기보다 기념비의 형식으로 굳어 버리기 쉽고, 그때 남는 것은 다수의 목소리가 아니라 단정된 상징들뿐이다.

그러나 이 무대는 그 환원을 거부했으며, 홀로코스트의 경험이 단일한 사건으로 매끈하게 설명될 수 없었던 것처럼 그 경험을 말하는 언어 또한 단일한 톤으로 묶일 수 없다는 사실을, 말로 선언하기보다 ‘선택의 방식’과 ‘배치의 질서’로 조용히 증명해 보였다.

이날 불려지고 화면에 제시된 시들은 하나의 답으로 관객을 안심시키기보다, 서로 다른 결의 질문을 남긴 채 끝까지 ‘현재형의 언어’로 머물렀다. 이 시들은 위로를 제공하기보다는, 말해지는 순간마다 다시 작동하는 윤리적 긴장을 요구했다. 게르트루트 콜마르 Gertrud Kolmar의 「Der Misshandelte」는 감금된 방의 빛, 반복되는 감시와 폭력을 냉정하게 배열하며, 신앙의 언어조차 즉각적인 구원으로 닫히지 못하는 지점을 드러낸다. 여기서 ‘견딘다’는 태도는 고결한 미덕이 아니라, 신체와 윤리가 동시에 마모되는 조건으로 제시된다. 시는 살아남음이 언제나 손상과 함께 온다는 사실을 숨기지 않는다.

마샤 칼레코 Mascha Kaléko의 「Rezept」는 표면적으로는 생활의 조언처럼 보이지만, ‘짐을 꾸리고’, ‘기대를 줄이며’, ‘비밀을 지키라’는 문장이 반복될수록 한 개인이 시대의 압력 속에서 스스로를 생존 가능한 크기로 축소해야 했던 과정을 또렷하게 드러낸다. 이 시는 그 축소가 무엇을 지켜냈는지보다, 무엇을 잃게 했는지를 되묻는다.

한나 아렌트Hannah Arendt의 「Trost」는 위로를 감정의 회복으로 제시하지 않는다. 상처가 다시 깨어나는 시간, 삶의 저울이 부재한 세계를 통과한 끝에 남는 것은 ‘그저 존재함’뿐이라는 문장은 위로의 정의 자체를 전복하며, 인간이 끝내 지켜야 할 최소 단위가 무엇인지를 질문한다. 소녀Selma Meerbaum-Eisinger의 「Lied」에서 “받아 달라”는 요청은 기쁨의 제안이 아니라, 이미 상실을 통과한 이후의 목소리로 들린다. “비가 운다”는 진술과 함께 ‘행복의 시간은 지나갔다’는 인식이 너무도 투명하게 놓여, 짧은 언어가 오히려 긴 침묵을 만들어낸다.

마지막으로 로제 아우슬렌더 Rose Ausländer의 「Wenn ich vergehe」는 내가 사라져도 태양은 타오르고 세계는 자기 법칙대로 움직인다는 냉정한 우주적 문장들을 제시한 뒤, 끝에서 “나를 위해 한 마디를 말해 줄 수 있느냐”고 묻는다. 그 질문은 이 공연 전체를 관통하는 요청으로 되돌아온다.

노래가 끝난 뒤 남은 것은 감상이 아니라 ‘대신 말하기’의 윤리였다. 화면에 비친 얼굴들—젊은 학생처럼 보이는 초상에서 노년의 얼굴까지—이 주는 평온한 인상과 그 삶의 처절함 사이의 간극 때문에, 관객은 사진이 말하지 못하는 현실을 오히려 언어로부터 역추적하게 된다. 말은 아름다움으로 상처를 덮지 않았고, 정확함 때문에 더 아프게 남아, 읽히고 불리는 순간마다 책임을 호출했다.

이 질문들이 마지막에 더욱 선명해진 것은, 각 노래가 시작되기 직전마다 무대 위 스크린에 시인의 얼굴이 차분하게 제시되었기 때문이다. 화면에는 이름과 생몰 연도가 함께 나타났고, 젊은 학생의 얼굴에서부터 긴 세월을 견딘 노년의 얼굴까지, 서로 다른 시간대의 표정들이 하나씩 호출되었다. 그러나 그 얼굴들만 바라보았을 때, 그들이 통과해야 했던 삶의 궤적을 온전히 상상하기는 어려웠다. 사진 속 인물들은 우아해 보이기도 했고, 어떤 경우에는 평온하고 행복해 보이기까지 했지만, 그 이미지가 품고 있는 침묵 뒤에는 사진만으로는 끝내 도달할 수 없는 현실이 분명히 존재하고 있었다.

이미지가 말해 주지 못하는 처절함, 기록으로는 충분히 포착되지 않는 폭력의 시간들이 그 얼굴들 뒤에 겹겹이 놓여 있었다. 그럼에도 불구하고, 그들이 남긴 언어는 침묵하지 않았다. 시는 스스로의 상처를 미화하지도, 완곡하게 감추지도 않았으며, 오히려 지나치게 정확한 언어로 자신의 위치를 드러냈다. 그 언어가 노래로 불려지는 순간마다, 그것은 감정의 고조라기보다 증언의 반복처럼 들렸고, 마치 말 한 줄 한 줄마다 피가 뚝뚝 떨어지는 듯한 감각을 남겼다.

이 지점에서 공연은 익숙한 추모의 습관을 멈추게 했다. 이 언어들이 오늘까지 살아남아야 하는 이유, 그리고 이 말들이 다시는 침묵 속으로 밀려나지 않도록 지켜야 한다는 책임을 정면으로 마주하게 되었다.

독일에서 이런 행사가 열린다는 것

이러한 공연이 독일에서 정기적으로 열린다는 사실 역시 결코 가볍게 지나칠 수 없다. 전쟁과 집단학살의 가해 역사를 지닌 사회에서, 이러한 추모 행사가 특정 개인이나 일회성 기획이 아니라, 시민 단체와 교육 기관, 정치교육 재단의 협력을 통해 꾸준히 기획되고 이어지고 있다는 점은 분명히 중요한 맥락을 형성한다.

그러나 이 무대가 도달한 지점은 단순한 “우리는 기억한다”라는 선언이 주는 안정감이 아니었다. 오히려 이 공연은 “기억은 아직 끝나지 않았다”는 태도를 분명히 취하고 있었고, 여기서 기억은 반성의 성취나 도덕적 자부심의 언어가 아니라, 여전히 현재를 요구하는 책임의 언어로 작동하고 있었다.

이날의 음악 또한 눈물을 강요하지 않았고, 관객을 대신해 감정을 소모해 주지도 않았다. 음악은 끝까지 절제된 태도를 유지한 채, 반복해서 하나의 질문을 던지고 있었다. 이 말들을, 이 시들을, 이 기억을 이제 누가 이어서 말할 것인가. 부르크하우스 비엘슈타인의 오래된 벽 안에서 던져진 이 질문은 공연이 끝난 뒤에도 쉽게 사라지지 않았고, 바로 그 점에서 이 무대는 단순한 추모를 넘어, 기억을 현재형으로 유지하는 드문 순간을 만들어내고 있었다.

글 | 노유경 Dr. Yookyung Nho-von Blumröder

음악학 박사, 쾰른대학교 출강

해금앙상블 K-YUL 음악감독 겸 단장

ynhovon1@uni-koeln.de

Instagram: @hangulmanse / @kyul-germany

1445호 20면, 2026년 2월 6일