홍 종 철

공항에서 독일병원협회(Deutsche Krankenhausgesellschaft)와 각 병원에서 나온 담당자들이 탑승자 명단을 놓고 1-20번은 A병원, 21-40번은 B병원, 41-60번은 C병원… 이런 식으로 뚝뚝 잘라서 배정을 했던 것이다.

배정자는 12명으로 된 팀에 끼어 소형 버스를 타고 어디론가 실려가고 있었다. 말이 안 통하니 인솔자에게 물어 볼 수도 없고 벙어리 냉가슴 앓는 고역이었다. 정자는 전혜린의 에세이 생각이 자꾸 떠올라 목적지가 ‘뮌헨’ 쪽이기를 기도하고 있었다. 아우토반을 한 3시간 이상 달려 한 밤중에 목적지에 도착하였는데, 나중에 알고 보니 이 곳은 루르지방의 한 복판 복훔(Bochum)이였다. 광산근로자들을 위하여 세워진 크납샤프트 병원(Knappschaftskrankenhaus)에 배속되었던 것이다. 정자가 기대했던 뮌헨에서 600여 km나 떨어진 곳이었다.

이들의 독일 생활은 이렇게 시작되었다. 하루아침에 전혀 새로운 환경에 부딪치게 되니 그저 어리둥절할 뿐이었다. 그 많은 어려움 중에서도 의사소통이 안 되는 어려움과 음식이 맞지 않아 받는 고통은 참으로 견디기 힘들었다. 고국의 부모형제들 생각에 눈물로 밤을 새우곤 하였다. 그리고 김치, 두부찌개가 그렇게 그리울 수가 없었다. 이들은 한국을 떠나와서 한없이 한국으로 되돌아가고 있는 역설 속에서 살아가고 있었다.

이렇게 한 1년쯤 지나니 어느 정도 독일생활에 익숙해지고 독일인들과 의사소통도 할 수 있었다. 당시에는 독일의 각 병원들이 일손이 모자라서 아우성치던 때라, 우리 간호사들은 한국의 가족에게 한 푼이라도 더 많은 돈을 보내기 위하여 휴가를 받아서 놀지 않고 다른 병원에 가서 또 일하여 돈을 버는 것이 관례가 되어 있었다. 정자도 휴가를 이용하여 뮌헨의 어느 병원에 가서 일을 하면서 전혜린의 발자취를 찾아보려 결심하였다. 그래서 수소문하여 찾은 곳이 뮌헨의 Klinikum Rechts der Isar 라는 큰 병원이었다.

정자는 여기서 인생의 전환기를 맞게 된다. 한 번은 여가를 이용하여 스케이트장에서 스케이팅 연습을 하다가 넘어져서 다리를 다친 적이 있었다. 이 때 이를 본 한 사람이 급히 달려와서 도와주었다. 응급조치 후 그는 정자를 카페테리아에 데리고 가서 커피를 마시며 통성명을 하게 되었는데, 그의 이름은 프리드리히 단혼(Friedrich Dannhorn), 애칭 프릿츠(Fritz)였다.

정자보다 20여세 더 많은 나이의 뮌헨 토박이 독일 남자였다. 뮌헨 지멘스(Siemens) 본사의 요직에 있으며 독신인 것도 알게 되었다. 이들은 이를 계기로 자주 만나게 되었고 점점 친구가 되어 갔다. 한때 프릿츠는 정자를 만나기 위하여 600 Km가 넘는 뮌헨-복훔 간을 매주 자동차로 달리기도 하였다. 복훔 병원에서 3년 계약을 마치고 직장을 뮌헨 병원으로 옮길 때 이를 전적으로 도와 준 사람도 프릿츠였다.

1973년에 이들은 드디어 결혼에 골인하게 된다. 프릿츠는 정자의 모든 소원을 다 들어 주는 전형적인 독일인 애처가였다. 정자는 프릿츠의 안내로 뮌헨의 성, 박물관, 미술관, 극장 등 각종 문화 시설을 다 섭렵하였고, 물론 전혜린의 발자취를 찾아 슈바빙 거리도 누비고 다녔다. 세계 각국의 여행도 많이 하였다.

1976년에는 독일 국적을 취득하였는데 프릿츠는 수완도 좋아서 ÖTV(공공 서비스 노조)로 하여금 아내 정자를 ‘한국인 간호사들 중 독일사회에 성공적으로 적응(Integration)한 인물’로 선정하여 본(Bonn) 소재 독일연방공화국 대통령실에 보고하도록 하였다. 1977년 초, 독일연방공화국 대통령실은 신년 하례식에 Joung-Ja Dannhorn을 초대하였고, 정자는 대통령 관저 Villa Hammerschmidt에서 연방대통령 Walter Scheel의 영접을 받는 영광을 얻었다. 다음 날 각 신문들은 독일 사회에 성공적으로 적응한 한국 간호사 Joung-Ja Dannhorn 을 크게 보도하였다.

프릿츠는 정자가 대체의학을 공부하여 자연요법의사(Naturheilpraktikerin) 자격증을 취득하는 데에도 적극적으로 후원하였고 Taching am See에 집을 지어 자연요법 의료원으로 개원하기 까지 열과 성을 다하여 도왔다.

1974년 여름, 결혼 1년여 만에 옥동자가 태어났다. 정자는 아들의 이름을 독일과 한국에서 같이 쓸 수 있도록 Ingo(인고·仁高)라 지었다. 한국의 얼을 조금이라도 심어 주기 위함이었다.

정자가 가정주부로서, 한 남편의 아내로서, 한 어린아이의 어머니로서 또 직장인으로서의 삼중사중의 부담을 디디고 또 대체의학을 공부하여 자격증을 취득하였다는 것은 보통 사람들은 상상할 수 없는 일이었다. 참으로 대단한 의지의 소유자이다.

정자는 30이 넘어 얻은 아들이니 애지중지 양육에 온 정성과 사랑을 다 쏟았다. 독일에서 자녀양육이 어려운 것은 대부분의 부부가 맞벌이를 해야 하는 핸디캡 때문인데 정자도 역시 마찬가지였다. 그녀는 오로지 아기를 원활히 보살피기 위하여 많은 사람들이 싫어하는 야간근무를 택하였다. 낮에는 엄마가, 밤에는 아빠가 아기를 돌보는 시스템이다. 그러니까 이 가정은 모든 것이 인고를 중심으로 돌아갔다.

부모는 인고가 4살 때 그의 음악적 재능을 발견하고 피아노 레슨을 시키고 악기를 사 주는 등 필요한 조치를 취하였다. 얼마 안 되어 이 집에 신동(神童)이 났다고 소문이 퍼졌다. 인고가 8살 때 한 전문가의 추천으로 30여 Km 떨어져 있는 Salzburg 의 Mozarteum에 가서 피아노 입학시험을 받게 되었다. 7명의 피아노 교수들 앞에서의 테스트였다. 인고는 즉석에서 합격 통보를 받았다. Mozarteum(모차르테움)은 세계적으로 유명한 음악학원으로서 음악을 공부하는 한국의 학생들도 대단히 선망하는 곳이다. 인고는 여기서 본격적으로 피아노 공부를 하게 되었다.

정자는 인고의 피아노 공부를 원활히 하기 위하여 Mozarteum에 가까운 곳으로 이사까지 하였다. 여기서 맹모삼천지교(孟母三遷之敎)가 즉시 떠오른다. 맹자의 어머니는 맹자의 교육을 위하여 세 번 이사를 했다는 것인데, 처음에는 묘지 근처에 살다가 시장 근처로 옮기고 마지막으로 사람들이 공부를 하는 서당 근처로 이사를 하여 맹자가 마침내 학식이 높은 학자가 되었다는 고사이다.

인고는 후에 뮌헨 음대(Hochschule für Musik und Theater München)에 입학하였고 여기서 세계적으로 유명한 피아니스트 Margarita Höhenrieder를 사사하였다. 뮌헨은 집에서 120Km나 떨어진 곳이므로 정자는 인고의 원활한 공부를 위하여 또 별도로 집(Wonung)을 마련해 주고 피아노도 사 주어야 했다. 피아노 공부는 정말 돈이 많이 드는 학과이다. 우선 Steinway & Sons 피아노 한 대 가격이 십만 유로 정도이니 짐작이 갈 것이다.

정자는 외아들 Ingo를 위하여 모든 것을 다 바치리라 결심하였다. 간호사를 그만두고 자연요법사(Naturheilpraktikerin)로서 운영하는 개인병원이 성황을 이루어서 그동안 돈도 많이 벌었다. 그녀는 아들의 성공을 위하여 경제적으로나 시간적으로 아낌없이 모든 후원을 다 하였다.

인고는 1993년에 독일연방 콩쿠르, 22살에 시드니 콩쿠르, 26살에는 베토벤 콩쿠르까지 석권하면서 주목 받는 피아니스트로 성장하였다. 인고는 2002년부터 Bremen음대 교수로 직장생활을 시작하였다. 2014-2020년 까지 서울의 성신여대와 연세대학교에서 피아노 교수를 역임하기도 하였다. 그의 피아노 연주 실력은 Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz 등과 같은 수준에 올려 평가받고 있다. 한 연주회에서는 20세기 독일의 유명한 피아니스트 Wilhelm Kempff의 딸이 인고의 연주를 듣고 “아버지가 지금 피아노에 앉아서 연주하는 줄 알았다” 라고 칭찬할 정도였다. 이렇게 Ingo Dannhorn은 세계적 피아니스트가 되었다. 인고는 뮌헨의 국립 음대 등 여러 대학으로부터 교수 제의를 받았으나 아직 Trossingen 국립 음대의 교수로서, 부총장으로서 후학 양성에 전념을 다 하고 있다. 또 그는 현재 국제 피아노 콩쿠르의 심사위원 등으로 초빙되어 전 세계를 여행하느라 매우 바쁜 일정을 소화하고 있다.

어머니 정자는 독일의 남동쪽 끝 Taching am See, 아들 인고는 남서쪽의 Trosssingen에 있으니 이제는 만나기도 쉽지 않다. 1년에 한두 번 정도의 해후가 전부이다. 프릿츠도 오래 전에 세상을 떠났고 이제 정자는 아들의 눈부신 활동상을 멀리서 감사한 마음으로 혼자 지켜보고는 것으로 만족하고 있다.

이제 곧 정자가 독일 땅을 밟은 지 60년이 된다. 독일의 어디에선가 ‘간호사 파독 60주년 기념행사’가 열릴 것이다. 정자의 동기들이 몇 사람이나 아직 생존해 있는지, 몇 사람이나 이 행사에 참석할지 궁금하다.

30여 년 동안 자연요법 의료원으로 사용했던 Taching am See의 집, 그렇게 환자들로 붐비던 진료실도 이제 텅 비어 있다. 정자는 열심히 살아 온 ‘머언 먼 젊음의 뒤안길’을 되돌아보며 ‘그리고 아무 말도 하지 않았다’. ◈

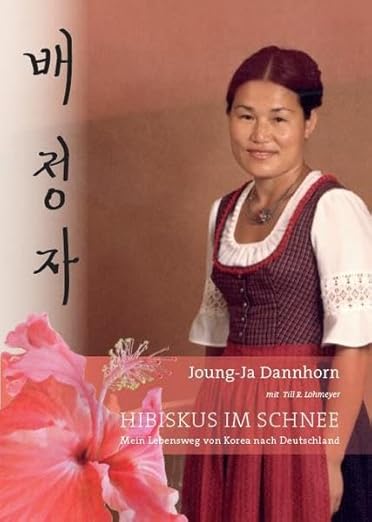

참고문헌 : – 눈 속에 핀 무궁화, 배정자 지음

– HIBISKUS IM SCHNEE von Joung-Ja Dannhorn

– Ingo Dannhorn bei Wikipedia