250년 초월한 불멸의 베토벤, ‘불안의 시대’ 위로를 전하다

12월 17일. 베토벤이 태어난 지 꼭 250주년이 되는 날이다.

예술가들은 시대를 막론하고 그의 작품세계를 탐구했다.

1915년 노벨문학상을 받은 프랑스 작가 로맹 롤랑은 “영웅은 사상이나 힘의 승자가 아니라 순수하고도 강인한 인물이다. 그 정점에 베토벤이 있다”고 했다. 대표작 《장 크리스토프》는 베토벤 생애를 본떴다. 러시아 대문호 레프 톨스토이는 베토벤의 ‘악마적 매력’을 《크로이처 소나타》로 풀어냈다.

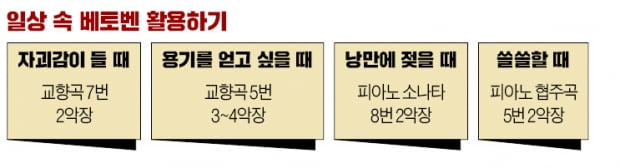

그의 사후 200년, 베토벤은 더 맹렬하게 소비된다. 관객들이 가장 선호하는 레퍼토리가 베토벤이다. 영화나 드라마에선 분위기가 고조될 때 그의 ‘교향곡 7번 2악장’이 흘러나온다. 이런 영화가 1200여 개다. 연말이 되면 캐럴과 함께 ‘교향곡 9번’이 울려 퍼진다.

숭배자들은 나이도 선악도 초월한다. 스탠리 큐브릭의 영화 ‘시계태엽 오렌지’에서 혐오스런 악당 알렉스는 베토벤을 광적으로 사랑했다. 2018년 104세의 나이로 존엄사를 택한 최고령 과학자 데이비드 구달은 눈을 감기 전 “베토벤을 들려달라”고 했다.

이토록 사랑받는 이유는 뭘까. 답은 그가 남긴 음악에 있다. 선율의 시작은 불안과 고통을 품는다. 후반부는 자유와 환희, 카타르시스의 폭발이다. 그가 임종을 앞두고 남긴 글처럼 ‘고통을 통한 환희’를 선물하는 것이다.

베토벤 음악세계를 이해하자

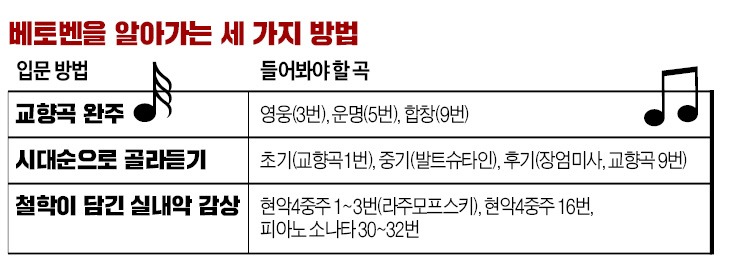

베토벤의 작품을 감상하긴 어렵다. 악장 하나에 10분을 쏟아야 한다. 주선율을 제시한 뒤 오케스트라로 풀어내고, 다시 재현하는 소나타 형식은 청중에게 낯설다. 이런 곡이 200개다. 곡마다 베토벤의 개성과 삶, 고민이 녹아 있고, 악장마다 유려하게 연결됐다. 곡 전체를 음미해야 정수를 짚을 수 있다는 얘기다. 베토벤에 다가서려면 ‘길’을 제대로 골라야 한다.

9개 교향곡 완주로 윤곽 잡기

베토벤을 상징하는 건 ‘교향곡’이다. 그는 생전 9곡을 남겼다. 격정적인 교향곡 3번(영웅)부터 시골 풍경을 표현한 교향곡 6번(전원) 등 테마는 각기 다르다. 주제를 놓치면 멜로디를 들어도 구분이 어렵다. ‘표제’가 붙은 곡부터 섭렵하는 게 최선이다. 베토벤이 세월과 병마, 사회적 풍파를 거치면서 풀어낸 심상과 그 방식을 짚어가는 것이다.

교향곡 3번(영웅), 교향곡 5번(운명), 교향곡 6번(전원) 등은 부제가 붙은 곡이다. 베토벤이 직접 붙인 건 아니다. 후대 음악가들이 떠오르는 이미지대로 붙였다. 제목을 보고 상상하다 보면 금세 한 시간이 흐른다.

베토벤이 쓴 마지막 교향곡(9번)은 송년음악회에 빠질 수 없는 레퍼토리다. 연말이 되면 공연장마다 울려 퍼진다. 웅장한 선율과 환희에 가득찬 합창. 묵은 세월을 되돌아보기 좋은 작품이다.

베토벤 생애와 엮어 듣기

교향곡 취향이 아니라면 생애에 맞춰 감상하는 것도 한 방법이다. 시대 순으로 듣다 보면 베토벤 성장 드라마 한 편을 관람하는 기분이 든다.

음악사에선 1792년부터 1800년까지를 베토벤 초기로 본다. 오스트리아 빈에서 하이든에게 음악을 배울 때다. 작품에서 고전주의 색채가 묻어난다. 모차르트와 하이든 등 우상들의 작곡법을 이어받았지만 답습하진 않았다. 교향곡 1악장을 춤곡인 ‘미뉴에트’ 대신 기교를 부리는 ‘스케르초’를 넣는 등 ‘온건한 혁신’을 의도했다. 전통을 이어받되 개성을 드러낸 것이다.

1800년부터 180도 달라진다. 독자적인 음악세계를 구축하며 낭만주의로 가는 문을 열었다. 시간이 흐를수록 심오한 노래를 써냈다. 주제는 어렵지만 음악은 간결해졌다. 두 가지 주선율을 엮어 화음을 짜는 대위법이 짙어진 시기다.

청력장애를 깨달은 시점이기도 하다. 고통이 주는 영감을 예술로 승화시켰다. 완전히 청각을 잃기 전까지 명작이 쏟아졌다. ‘교향곡 3번’(영웅)과 ‘교향곡 5번’(운명)을 비롯해 ‘현악4중주 7~9번’(라주모프스키), 피아노 소나타 21번(발트슈타인)이 나왔다.

1810년부터 죽기 전까진 초월이란 메시지가 나타난다. 교향곡 9번(합창), ‘피아노 소나타 30~32번’과 ‘장엄미사’, 오페라 ‘피델리오’가 이 기간 완성됐다.

당대 평단에선 완성도가 떨어진다는 혹평이 나왔다. 연속적으로 반복하지 않는 선율이 들어갔기 때문. 강약 전개는 급변했다. 후대 음악가들은 ‘저항’으로 해석한다. 철학자 테오도어 아도르노는 “청력을 완전히 잃고 음악에 온 감정을 쏟아부은 시기”라고 평했다.

1940년대 발매 음반과 비교해 듣기

베토벤이 다른 작곡가와 남다르게 본 장르는 ‘실내악’이다. 이전까지는 오늘날 ‘클럽 음악’처럼 사교장에서 흥을 돋우는 춤곡이 대부분이었다. 베토벤은 ‘개인’에 집중했다. 청중이 자기 감정을 되짚어보는 곡을 썼다. 종교적 의미도 뺐다. 집단 대신 개인을 강조한 계몽주의 사상을 흡수해 실내악으로 풀어낸 것이다.

단순하면서 명료한 게 특징이다. 베토벤의 ‘현악4중주 전곡’(16곡)은 주선율과 대선율 두 가지가 조화를 이룬다. 멜로디가 겹치지 않게 기교를 부리는 부분은 지웠다. 현악기 네 개만으로도 깊은 울림을 전해준다. 피아노 소나타 전곡(32곡)에는 일기장처럼 내밀한 내용을 남겼다. 직접 피아노를 치면서 작곡한 흔적이 악보에 고스란히 남아 있다.

후대 연주자들에겐 까다로운 곡으로 유명하다. 오늘날에는 관객을 고려해 연주자마다 재해석한 음반이 나온다. 교과서적인 연주를 해온 1940년대 발매 음반과 비교하며 듣는 것도 색다른 감상법이다.

1199호 28면, 2020년 12월 18일